.

「朝ごはんやさん」は、

1食なんと50円。

.

・「学校が大好き」

・「実は家で食事を用意できない」…

そうした理由には関係なく、いつも70人ほどが楽しく食事を共にしています。

.

調理をするのはボランティアの皆さん。

.

「費用を抑えながらも、子どもの喜ぶ栄養たっぷりな食事を」

.

と、フードバンクなどの支援を受けながら腕を振るいます。

.

地域の子どもたちの成長を支える取り組みに迫ります。

.

目次

朝ごはんやさん クチコミ

@Omochan6

7/15 参加者 62名

メニュー

炊込ピラフ、スープ、サラダ、プチトマト、すいか

11/8に作った和風の炊込ごはんに比べて、今日の炊込ピラフは良く食べていました。

.

ウィンナー等が入っているせいでしょうかね。

.

13日に続いて今日もテレビの取材が入りました。

7/20 参加者 46名

メニュー

パン、スープ、鶏肉から揚げ、レタス・トマト添え、ヨーグルト

2学期の最終日です。

.

子ども達の大好きな「からあげ」を作りました。みんな大喜びでしたが、3クラス学級閉鎖で、参加人数が減って残念でした。

.

夏休み明けには全員元気に”朝ごはん”を食べたいですね

.

学校で朝ごはん 食べてそのまま教室へ ばあちゃんたちの奮闘記・大阪

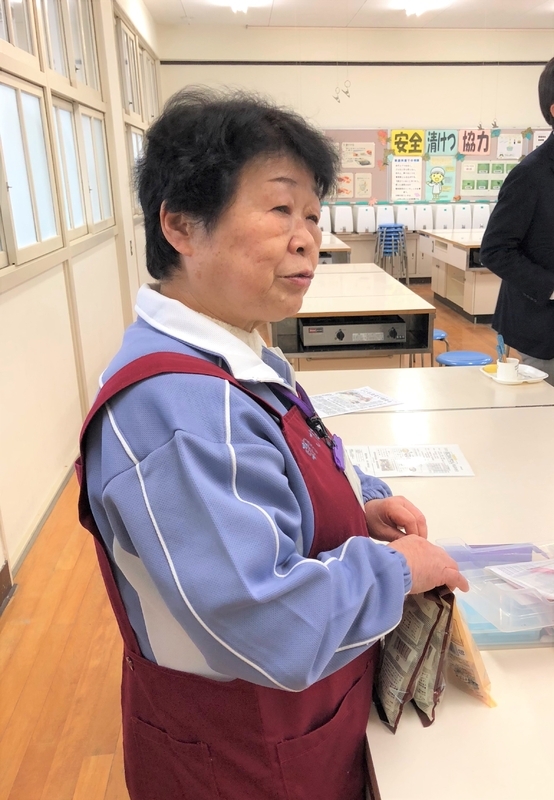

朝6時の小学校でばあちゃんたちが…

しんしんと冷え込む、2月の朝6:00。

大阪市東淀川区・西淡路小学校の通用門をがらがらと開けて入っていく人たちがいます。

71歳3人、76歳1人のばあちゃんたち4人。

彼女たちは、これから朝ごはんを

作ります。

「朝ごはんやさん」

でも、このばあちゃんたちは「給食のおばさん」ではありません。

地域のばあちゃん達です。

.

彼女たちは月・水・金の週3回、西淡路小学校の家庭科室で、子どもたちのために朝ごはんを作っています。

.

名づけて

朝ごはんやさん

ばあちゃんたちが立ち働き、見守る中で、にぎやかな「朝ごはん」が始まります。

.

朝ごはんを食べないと学力が、体力が…

「朝食を食べないことがある」と答えた児童生徒は、

小学校で13%

中学校で19%

こんな数字が『文部科学白書』で紹介されたのは、2008年でした。

そのころから「朝食を食べることの重要性」が強調されていったようです。

.

朝食を食べない子どもは、学力も体力も低い

.

という話も、よく聞くようになった

頃です。

朝食を食べられない子はどうする?

同時にこのころは、満足に食べられない子どもがいる、という子どもの貧困問題が指摘され始めた時期でもありました。

.

「夏休み、体重の減る子がいる」と帯文で書かれた『子どもの貧困白書』が民間で出版されたのが2008年。

.

先の『文部科学白書』と同じ時期だったようです。

朝食を食べることの重要性は、わかりました。

でも、食べられる条件のない子はどうする?

学力や体力が低いのは、朝食を食べないからか、それとも、朝食を食べられないような生活環境で暮らしているからか。

親が悪い――それで?子どもはどうする?

「親が悪い」と唱えていれば、子どもはいつの間にかおなかがいっぱいになるとでも言うのか?

なぜ可能に?

そんな思いを抱いている人たちにとって、

「朝ごはんやさん」の取組みは、単純にうらやましい

ものです。

できることなら自分たちもやりたい。

でも、学校がそのために家庭科室を開放してくれるという話は、あまり聞きません。

.

「すべての生徒に一律に提供できないものは、誰にも提供しない」――公機関としての学校には、このマインドが強い。

.

では「朝ごはんやさん」は、どのようにして可能になったのか。

半世紀間の地域活動の末に…

きっかけをつくり、課題をのりこえ、実現にこぎつけたのは、やはり一人のばあちゃんだった。

表西弘子(おもにし・ひろこ)さん。71歳。

約半世紀にわたってこの地域で活動し、暮らしの課題に取り組み続けてきたばあちゃんです。

.

連合町会長、地域活動協議会会長、更生保護女性会会長、地区社会福祉協議会会長、保護司、民生児童委員……。

.

すべて現職。保護司は30年、民生委員は26年続いている。

.

表西さんは、どのようにして「朝ごはんやさん」を始めたのか。

きっかけは小学校の統合

もともと彼女は、地域での活動を通じて「食べられない子」がいることを知っていました。

.

文科省のデータを見たときは「やっぱりな」と思ったと言います。

.

そんな表西さんに直接のきっかけを与えたのは、西淡路小学校の統合でした。

.

2年前、表西さんが暮らす地域にあった小学校が、現在の西淡路小学校へと統合されたのです。

.

学校が移転して建物が空くなら、そこで朝ごはんを提供できないか。

.

もともと食事提供をやりたかった表西さんに、学校統合がきっかけを与えたのでした。

学校が統合された年、表西さんは、大阪市の区民提案型事業に応募した。

「毎日、朝ごはんを出す」

相談を受けた区役所は、あわてたという。

「そんなアホな。なに考えてんの」という反応だった。

試験的な事業なんだから、失敗できない。

やる気はわかるが、一人で走っても周囲がついてこない、等々。

「なんで朝ごはん?っていう感じだった」と表西さん。

まだみんなピンと来てなかったんだと思う。

だからよけい無茶に思ったんだろう、しかも毎日だと言い出したし。

協力的な職員もたくさんいたが、「毎日出さなければ意味がない!」と言い張る表西さんを説得する人もあり、

.

すったもんだの末週3回で折り合ったのです。

.

「うちの家庭科室、使います?」

場所選びも難航しました。

.

最初は、旧小学校の空き教室でやるつもりでしたが、

「朝のクソ忙しいときに、誰が来るかいな」と思い直したそうです。

「こら、あかんな」と。

そこで申請中の書類を書き換えて、

小学校と中学校の正門の中間地点に、車でケータリングを行う、とした。

しかしそれでは衛生問題が解決できず、調理ができない。

パンと牛乳、果物しか配れない。

そのとき、見かねた校長が助け船を出した。

「うちの家庭科室、使います?」

一昨年の秋から、子どもたちに週3回の朝食が提供されるようになったとの事。

PTA役員に頼んで…

今、61歳から82歳までのばあちゃん10人が、輪番で「朝ごはんやさん」を支える。

学校は、全校生徒に案内を配る。

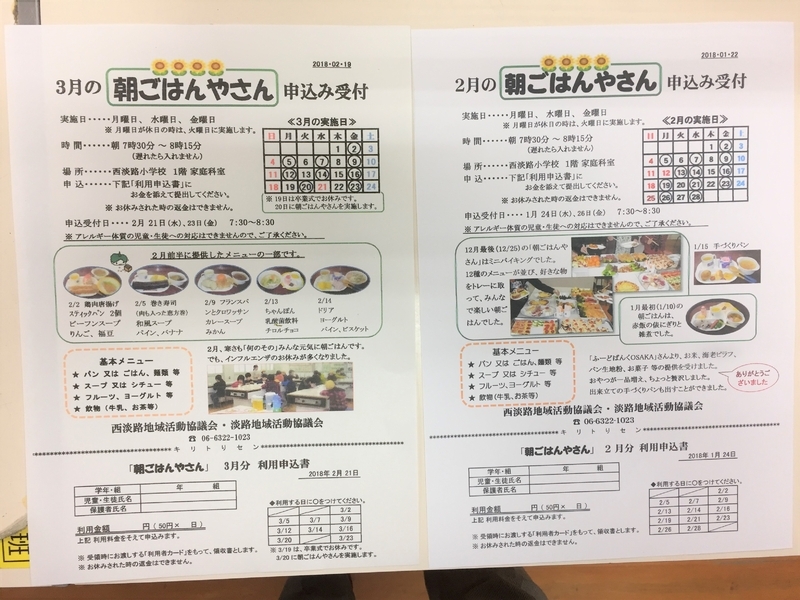

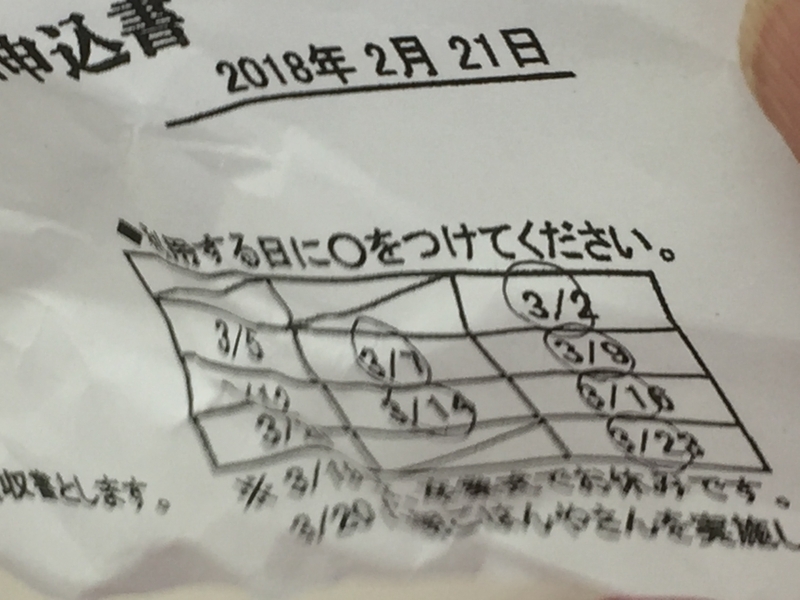

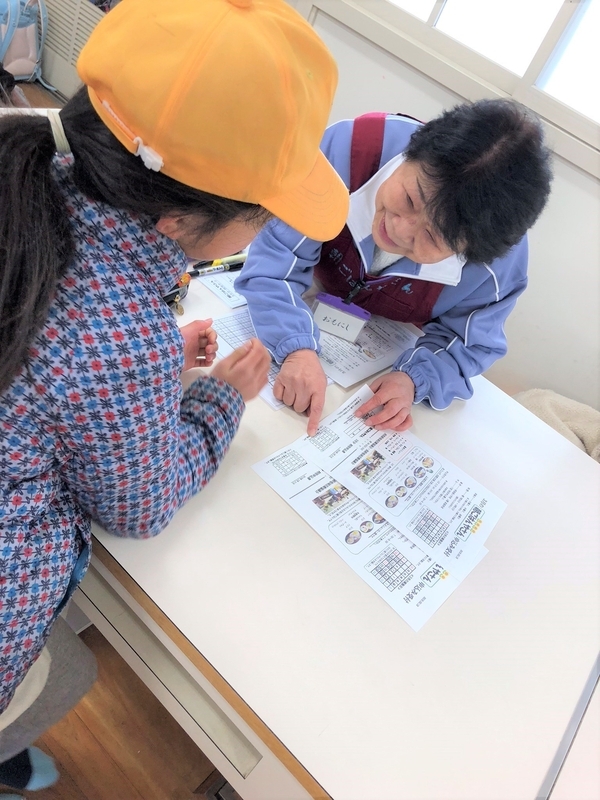

朝ごはんやさんは事前申込制。表西さんのつくったチラシを学校が子どもたちに配布する

誰が申し込んでもかまわない。

ただ、やはり必然的に家庭環境の比較的厳しい子が来ることになりがちだ。

そうなると、「学校で朝ごはん食べてる子は、親は…」となりかねない。

そこで校長と表西さんは、PTA役員に頼み、役員の子どもたちにも来てもらうなどして「いろんな子が行ってる」感を出した。

「朝ごはんやさん」のある日に早番を入れる

医者の子もいれば、朝早くから仕事に出る家庭の子もいる。

「孤食」の子も多い。

「おもしろいよ~」と表西さんが言うには、あるお母さんは「朝ごはんやさん」の開催に合わせてシフトを組んでいるとのこと。

月・水・金に、仕事の早番を入れるようにしているのだそうです。

そのお母さんの気持ちは、だいぶ楽になっているだろう。

共働きが普遍化した今、「朝ごはんやさん」は親支援にもなっている。

子どもたちは申込み用紙を握りしめて来る。費用は一回50円

あらゆることに首を突っ込み、理屈だけでは片づかない家族の問題を見てきた。

しんどい子、しんどい親がたくさんいることは、イヤというほど知っている。

それに表西さんの夫は、酒ばかり飲んで、働かない人だった。

家事・育児はもちろん、表西さんが働いて、家計を支えた。

「この地域に縁をつないでくれたのはアノ人のおかげ。それは感謝してる。でもそれ以外はまったくダメだった」と表西さん。

その夫は、30年前にぽっくり逝った。

夫が逝ったとき、表西さんは京都で研修合宿中だった。

親戚の一報を受け、とるものもとりあえず電車に乗ったが、電車の中で考えたことは「まさかあの子たちが何かしたのでは…」と、そればかりだった。

当時、子どもたちは高3と中3。

多感な時期だった。

飲んだくれの親父にうんざりしているのはよく知っている。

激しい口論も見ている。

飲んだくれた親父が酒を買ってこいと言う。

イヤでイヤでしょうがなかったが、自分が行かなければ、親父がよれよれの恰好で酒を買いに行くことになる。

それがみっともなくて見ちゃおれんから、自分は行っていたんだ、と。

そのときの子どもの気持ちが、表西さんがいま子どもたちを支える原動力になっているのかもしれない。

将来に大きな変化をもたらす試み

子どもたちには、すでによい変化が表れているという。

子どもたちには変化の兆しがある。3月、利用者の児童にアンケートすると、66%が「朝早く起きるようになった」と答えた。

堀尾浩行校長(54)は「遅刻がちだったのが、きちんと登校できるようになってきた子もいる」と手応えを語る。

ただ、変化はこれだけに止まらないだろう。

「家の人が大変だったときに、朝メシを食わせてくれたばあちゃんたちと学校」のことを、子どもたちはいつか思い出す。

.

それは、大人になったその子たちの言動に、深いところで影響を及ぼす。

.

それが、世の中の「気分」を変えていくのだと。

.

^_^あわせて読んでください

地上90mに浮かぶ天空のイルミネーションを目指してバスサンド

1/16(月)19時からテレ朝

.

こども食堂は、そのようにして世の中の底流を変えていく試みだと思います。

朝ごはんやさん(西淡路小学校)の住所・地図

住所:〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路5丁目5−32

朝ごはんやさん(西淡路小学校)のメニューや値段

朝6時。西淡路小学校の家庭科室で、子どもたちのために60〜80歳代の4人の女性が仕込みに大忙しです。

7時30分になると「おはようございま〜す!」とランドセルを背負った子どもたちが続々とやってきて“朝ごはんタイム”が始まります。

子どもたちは1食50円の利用料を払い、主食、副食、デザート、飲み物まで揃った朝ごはんを食べて学校へ行きます。

クラスや学年の違う子たちが楽しそうに食事します。

多い日にはなんと70人もの子どもたちで家庭科室はいっぱいになるんだとか。

まとめ

朝ごはんやさん